SEOが従来のキーワード重視型から、検索意図や網羅性、そしてユーザー体験重視へと進化する中、リライトの役割も大きく変化しています。

さらに2023年以降、GoogleのSGE(Search Generative Experience)の試験導入によって、AIによる要約表示に対応した文章構造が求められるようになりました。

この記事では、SEO・SGE双方に効く文章とは何かを明確にし、そのチェックリストや実際のリライト活用事例までを詳しく解説します。

新規投稿だけでなく、リライトにおいても実用的なガイドになるはずです。

この記事でのリライトは、一旦、公開された記事のアップグレードまたは品質改善を指しますが、初校(ドラフト)記事の修正にも応用できます。

SEO・SGEに効く文章とは何か?基本概念を整理する

この章では、まずSEOおよびSGEという2つの視点から「良い文章とは何か」を再定義します。

従来のSEOにおける文章最適化と、最新のSGE表示に対応するための要件の違い、そして両立するための考え方を整理していきましょう。

従来のSEOに効く文章:キーワードだけでは不十分に

かつては「狙いたいキーワードを一定回数含める」ことがSEO文章の基本でした。

たとえば「おすすめ コーヒー豆」というキーワードを意識して、タイトルや見出し、本文に複数回自然に挿入するという手法が重視されてきました。

しかし今では、キーワードの過剰な挿入よりも、「検索ユーザーの意図を正確に汲み取っているか」「必要な情報が網羅されているか」が評価されるようになっています。

GoogleはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点も加味しており、信頼できる書き手であるか、一次情報かどうかも重要視しています。

SGE時代に求められる文章:AIが要約しやすい構造と語彙

GoogleのSGE(Search Generative Experience)は、検索結果ページに生成AIによる要約を表示する仕組みです。

このAIが要約する文章は、構造的かつ明確な主張があるものに限られます。

そのため、見出しと本文の一貫性や、文ごとの意味の明瞭さがこれまで以上に求められます。

また、箇条書きや表形式など「構造化された情報」がSGEに拾われやすく、要点が先に示されている構成(PREP法など)も有効です。

SEOとSGE、両立を意識したライティングとは?

両者を両立するためには、次のようなポイントを押さえることが大切です。

- タイトル・見出しと本文の内容を一致させる

- 主張は1文目に明示し、その理由や具体例を続ける(PREP構造)

- キーワードを自然に織り交ぜながらも、あくまで読者の理解を優先

- 1トピック1見出しの原則を守り、文脈のズレを防ぐ

- 結論や要点はリード文・まとめなどに明確に記述する

これらを実践することで、SEOとSGEの双方に対応できる文章構成が実現できます。

なぜこの文章力が重要になるのか

AIによる検索体験の普及により、検索結果の上部に要約が表示される機会が増えています。

そこに拾われる文章は、多くの場合「クリックされやすい・信頼されやすい」文章でもあります。

つまりSGEに拾われる=SEOでも有利になる時代が到来しつつあると考えています。

したがって、従来の「単に検索上位を目指す」から、「要約されても伝わる構造をつくる」思考の転換が求められます。

リライトに役立つSEO・SGE対応チェックリスト

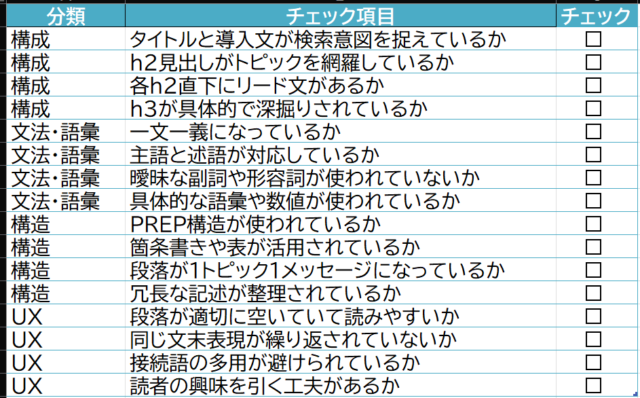

この章では、SEOおよびSGEの両方に対応した文章へリライトする際に活用できる、チェックリストを公開します。

構成・文法・表現・構造化といった観点から、実務で使える具体的な確認項目を体系的にまとめました。

構成チェック:全体の設計図が論理的かを確認

まず見直すべきは、文章全体の構成です。

SEO・SGEに効く文章は、読者の検索意図に沿って情報が流れるよう、論理的な段取りが求められます。

以下のような観点からチェックしましょう。

- タイトルと導入文が、読者の検索意図を直球で捉えているか

- h2見出しがトピックを網羅して並列に配置されているか

- 各h2直下にリード文があり、読者に目的を明示しているか

- h3は具体的・実践的な観点を含み、理解を深めているか

特にSGEでは「見出しごとの一貫性」と「構造的な流れ」があるかが重要です。

文法・語彙チェック:AIにも伝わる明瞭な表現に

SGEでは、曖昧な主語や冗長な文は要約されにくくなります。

そのため、リライト時には文法的な明瞭さと語彙の精度が必要です。

- 一文一義が守られているか(1文で複数の意味を含まない)

- 主語と述語が対応しており、読み手に誤解が生じないか

- 曖昧な副詞や形容詞(少し、多めに、~的など)が乱用されていないか

- 話し言葉や抽象語を減らし、具体的で再現可能な表現に置き換えたか

たとえば「効果が高い」という曖昧表現よりも、「クリック率が2倍に向上」と数値で言い切ったほうがSGEに拾われやすくなります。

文章構造チェック:PREP法や箇条書きを活用しているか

検索ユーザーもAIも、論理的な構造を好みます。

PREP法(Point→Reason→Example→Point)などの定型パターンは、読みやすさと要点の明瞭化に非常に有効です。

以下の点を確認しましょう。

- 見出しごとにPREPの要素が含まれているか

- リード文が結論型(Point)になっているか

- 文中で箇条書き・表などを適切に使用しているか

- 段落ごとに1つの内容に絞られており、冗長でないか

PREP構成は、SGEで要約される際にも、そのままAIに論理の流れを伝えやすくするため特に有効です。

UX視点チェック:読みやすさ・離脱防止の工夫があるか

SEOやSGEは、単なるアルゴリズム対策ではなく、「人が読んで満足できる」体験そのものを評価する仕組みになっています。

そのため、読みやすさや滞在時間、離脱率にも配慮したリライトが重要です。

- 段落ごとに1行空けて、見やすさが確保されているか

- 同じ文末表現(~です、~ます)が連続していないか

- 同じ接続語(まず、次に、また)を繰り返していないか

- 読者の「次が気になる」仕掛け(問いかけ、体験談)が入っているか

UXを意識した文章は、検索エンジンに対しても「評価されやすい記事構造」となります。

チェックリストを活用するリライトフローの例

以下のような手順で、SEO・SGEに強い文章へリライトを進めることができます。

- ターゲットキーワードと検索意図を再確認する

- 構成(見出し・導入・結論)を全体設計として見直す

- 各章のリード文と本文をPREP構造に沿って書き換える

- 文法・語彙を精査し、明瞭化を徹底する

- UX観点から、余計な繰り返しや読みにくさを削除する

このように、段階的にチェックリストを当てはめながら進めると、文章の質と検索評価の両立が可能になります。

チェックリストを使ったリライト事例

ここでは前章のチェックリストを、どのように実務で活用できるのか、実際のリライト事例をもとに解説します。

単なる理論ではなく、SEOやSGEに反応した成功パターンの共有です。

事例1:構成を見直して検索順位が上昇したケース

あるWebメディアでは「副業を始めたい人向けの記事」が検索圏外だったため、構成を大幅に見直してリライトを行いました。

リライト前は以下のような課題がありました。

- h2見出しが漠然としており、検索意図とズレていた

- リード文がなく、章の目的がわかりづらかった

- 見出し下にすぐ箇条書きが並び、文脈が伝わりにくかった

これを以下のように修正しました。

- 見出しを「副業を始める前に準備すべきこと」「副業で月3万円を得るための具体例」など、意図別に分類

- 各h2直下にリード文を挿入し、背景や意図を簡潔に伝える

- PREP法で文を組み立て、箇条書き前後に文脈説明を追加

この結果、検索順位は3ヶ月ほどかかりましたが、なんとか圏外から1ページ目に上昇。

さらにSGEにも要約として表示され、CTR(クリック率)が従来比で1.8倍に向上しました。

事例2:語彙と文法を整えてSGEにマッチしたケース

別の例では、リライト対象の記事が「リモートワークの生産性向上法」がテーマでした。

初稿では話し言葉や曖昧な表現が多く、Googleにも読者にも伝わりづらい印象でしたので、以下のような改善を実施。

- 「なんとなく便利」

→「Slack導入で週次報告時間が30%削減」など、具体表現にソースも添えて修正 - 「みんなやってる」

→「2024年の調査では、約65%の企業が導入済み」など、根拠ある表現に置き換え - 主語を明示して1文1義を徹底

例:「会議が多い」→「週5回以上の定例会議が集中力を阻害している」

この校正によって、公開翌々月にはSGEの要約欄に「生産性向上の具体例」として抜粋され、流入数・回遊率も期待を大きく上回る結果となりました。

事例3:UX視点の改善で直帰率を約30%削減

ある不動産系ブログでは、PVがあるにもかかわらず直帰率が高いという課題があり、分析の結果、以下のようなUX上の問題が判明しました。

- 文章が長文で詰まっており、段落が少ない

- 似た文末や接続語が連続しており、読みにくい

- アイキャッチやビジュアルがなく、読者を引き込めない

リライトでは、次のような対応を実施しました。

- 文章を2〜3文ごと、文字数にして100文字以内で改行し、1段落1ポイントに整理

- 「〜です」「〜ます」が3回以上続けず、体言止めなども用いて表現を調整

- 適切な箇所に、できるだけ図表やフリー画像を挿入し、視覚的に補強

この改善によって直帰率は平均60%→42%まで減少し、ユーザーが途中離脱せず、関連記事への移動も確認できています。

チェックリスト活用で再現性のある改善を

上記の3つの事例はすべて、前章のチェックリストに基づいてリライトを行った結果です。

共通するポイントは「構成・語彙・構造・UX」をそれぞれ意識しながら、段階的に修正した点にあります。

リライトは闇雲に文章を削ったり足したりする作業ではなく、論理と視点に基づく設計です。

だからこそ、チェックリストを活用することで、属人的なセンスに頼らず誰でも再現可能な成果を出すことができます。

ただ、リライト後の効果検証で明確に違いが表れるのは、体感で早くて3か月後ぐらいからですね。

これは筆者もコントロールはできませんし、反応がなくて失敗かとモヤモヤするのが、ちょっとだけ不安材料です。

リライト依頼・指示出しテンプレートと運用のコツ

チェックリストを使って文章を整える手法が明確になったところで、次に重要なのは「どう依頼するか」です。

この章では、SEO・SGEを意識したリライト依頼を外注ライターや社内担当者に出す際の具体的なテンプレート、運用ノウハウを紹介します。

リライト依頼にありがちな失敗とその原因

リライトの外注は経験上、期待通りの仕上がりにはならないことが多くなります。

筆者の失敗例も含めて、主な原因としては、次のようなものが挙げられます。

- 「SEOを意識してほしい」など抽象的な依頼になっている

- 修正箇所や改善目的が明確に伝えられていない

- ターゲット読者や検索意図の定義が共有されていない

- 文章のトーンや構成方針が依頼書に書かれていない

ほとんどの原因は依頼側です。

不明確な情報を渡してしまい、受け手も独自の解釈で対応せざるを得ず、成果物とのズレが生じます。

さらに「リライトだと短時間で仕上げられるはず」といった、根拠なき前提によって曖昧な依頼の意図を理解・共有する時間の猶予もないことがほとんどです。

リライトって簡単じゃないんですけどね。

このようなすれ違いを生む無駄な依頼を防ぐためには、テンプレートとチェックリストを組み合わせた依頼体制が有効です。

使えるテンプレート:5つの基本構成

以下に、SEO・SGE対応のリライト依頼に使える、汎用的なテンプレートを紹介します。

以下の5つの要素に分けて記載することで、ブレのない依頼ができます。

- 目的:例「CTRが低いため、タイトルと導入文を改善したい」

- 対象:URLと対象範囲(例:「全体」「第2章のみ」など)

- 読者像:検索意図・悩み・属性(例:「転職活動中の20代女性」など)

- 改善方針:チェックリストに沿って、注力ポイントを指定

- NG事項:避けたい表現や削除NGな固有名詞、画像など

このテンプレートに沿って依頼を組み立てると、ライターとの意思疎通が格段にスムーズになります。

あくまでも最低限の情報提供ですので、足りない部分は項目を増やして対応してください。

Googleドキュメント×コメント機能で運用を効率化

テンプレートに基づいて指示をまとめたら、実際の修正指示はGoogleドキュメントなどを使うと便利です。

特に次のような方法が効果的です。

- 修正したい箇所を選択し、コメントで「導入文に検索意図を明示してください」など明示的な指示をつける

- 修正前・後の文章を並べて比較し、論理構造の変化を把握できるようにする

- チェックリストを1枚の別シートとして共有し、完了した項目にチェックを入れる

このように見える化された指示と進行管理があると、編集側・執筆側の共通認識が生まれ、修正の質が安定します。

リライト初稿〜最終稿までの流れと注意点

リライト業務を依頼する際は、以下のような流れで進行すると、トラブルを防ぎやすくなります。

- チェックリストとテンプレートを共有し、修正の方向性を合意

- リライト初稿(ドラフト)の見出しや導入の構成が意図に沿っているかチェック

- コメントを入れてフィードバックし、1〜2往復で精度を高める

- 完成原稿に対してレビューを行い、必要に応じて最終手入れ

- SGE表示やCTR改善が出たかを、1か月単位で確認を継続

文章単体の修正だけでなく、検証フェーズまで意識した運用設計が成果につながります。

内製・外注どちらでも使えるチェック&依頼体制を

リライト業務は、どうしても意思疎通や情報共有にモレがでます。

外注だとライターの力量にも左右されますし、大規模メディアや更新頻度の高いブログでは、運用面まで含めてルール化しておかなければ、収拾が利かなくなり中長期的な改善も望めません。

ディレクターの役割と影響は大きいですよ。

まとめ

SEOとSGEの双方に対応する文章力は、今やすべてのコンテンツ制作に求められる基本スキルとなりつつあります。

単なるキーワード挿入では通用せず、構成・語彙・構造・UXまで含めた総合的な設計が重要です。

今回紹介したチェックリストとテンプレートを活用すれば、誰でも再現性のある改善が可能になります。

リライトは感覚ではなく戦略です。

確かな仕組みを持ち、成果を出せる文章づくりを進めていきましょう。