Webサイトやブログを運営していても、なかなか問い合わせが増えない。そうした悩みを抱える中小企業や個人事業主は少なくありません。

今回紹介するのは、1時間のコンサルティングを通じて、3週間で25件の問い合わせと5件の成約を実現した事例です。ただし、この報告の本質は「短時間で成果が出た」ことではなく、「なぜその変化が起こったのか」「どのように設計されたアプローチだったのか」という再現可能なプロセスにあります。

表面的なテクニックではなく、課題の捉え方やヒアリングの深さ、改善提案の出し方に焦点を当てながら、成果につながるコンサルティング設計のあり方を読み解いていきます。

中小企業が成果を出せない理由に「思い込み」があるのかもしれない

Web施策がうまくいかない原因は、ツールやリソースだけではないかもしれません。

無意識のうちに、過去のやり方や誰かの助言に固執しているケースも多く見受けられます。

ここでは、そうした「思い込み」から抜け出すことで成果を出した事例を紹介します。

見直されなかった前提──最初の助言に縛られていた

クライアントが初期に師事していたのは、ある特定手法に強みを持つコンサルタントでした。

その内容は、当時の集客方法としては有効だったかもしれません。しかし、時代が変化し、SNSやYouTubeなどの媒体が主流になった現在では、通用しにくくなっていました。

それでも「今さら手放せない」という感情があり、何年も成果の出ない方法にこだわっていたのです。

見えていなかった「自分の強み」に気づくまで

このクライアントは、数百記事のブログを自力で書き続け、WordPressも独学で立ち上げてきました。

その積み重ねは十分に価値あるリソースですが、「成果が出ていない」という現実だけに目を向けていたことで、自分の武器に気づけていませんでした。

ヒアリングによって過去の努力やスキルを再定義できたことが、改善への第一歩でした。

発言の中に答えがある──気づきから変化へ

ヒアリング中、クライアントから自然に出てきたのは「YouTubeの方が反応がある」という言葉でした。

それこそが突破口だったのです。にもかかわらず、それまでその方向に舵を切れなかったのは、「昔の正解」に対する思い込みが残っていたからでした。

視点を少し変えただけで、もともと持っていたリソースが一気に活かされ始めた事例です。

1時間で成果につながったコンサル設計とは

短時間で大きな成果が出たように見えても、その背景には「成果が出やすい設計」があります。

この章では、1時間という限られた時間の中でどのようにヒアリングを進め、どんな形で改善策を提示したのか、そのプロセスを整理してお伝えします。

本質は、話すより「聴く」に比重を置く姿勢にありました。

時間の半分はヒアリングに使う

当方のコンサルティングでは、まずクライアントの話をじっくり聴く時間を確保します。

このとき重要なのは「問題点を探る」ことではなく、「どんな価値観や背景があるのか」を理解することです。

クライアントの考え方、これまでの経緯、現在の状況を一通り話してもらうことで、表面的な数値だけでは見えてこない課題の根本に近づけます。

このケースでも、半分以上の時間をヒアリングにあてたことで、最初から答えを提示するのではなく、「本人が言語化していなかった要素」を一緒に可視化することができました。

助言は「否定せず」「方向をずらす」

コンサルティングで失敗しがちなのは、相手の考えを真っ向から否定して、自分の正解を押し付けてしまうケースです。

今回の助言では、クライアントが掲げていた方針やスタイルを尊重しつつ、そのままでも成果が出やすいように方向性を微調整するアプローチを取りました。

例えば、「情報発信のテーマは変えないが、CTA(問い合わせへの導線)の設計を変える」「構成の順序を変えることで読了率を高める」など、小さな工夫の積み重ねです。

その中でも特に効果が大きかったのは、「特定記事の再配置と、導線の整理」でした。大掛かりな手直しではなく、既存資産を活かす提案にとどめたことで、クライアント自身も即実行しやすかったようです。

「言葉」だけでは伝えきれない部分は資料で補う

コンサルティングの終了後には、口頭だけでは伝えきれなかった内容を図解した簡単な資料を、後日提供しました。

これはあらかじめ用意していたテンプレートではなく、クライアントの状況に合わせて、即席で手作りしたものです。

特に「記事の構成パターン」や「誘導ボタンの設置例」など、視覚的にイメージできる資料を渡すことで、クライアントの理解が深まり、実装のハードルも下がります。

この補足資料は「分かりやすかった」と非常に好評で、実行への後押しになったと伺いました。

成果を出す改善とは「正論の押しつけ」ではない

Web改善の提案において、正しいことを言っているつもりでも、相手が動かなければ成果は出ません。

特にリソースが限られている中小企業や個人事業主にとっては、「実行可能かどうか」が最優先の判断基準になります。

ここでは、今回の事例において、なぜクライアントがすぐに動けたのか、そしてどのような改善が実際に成果につながったのかを見ていきます。

高難度な提案ではなく「動ける提案」を選ぶ

今回のクライアントに対して、行った改善提案は決して難しい内容ではありませんでした。

むしろ「その記事をトップページからすぐアクセスできる場所に置いてみましょう」や「紹介文の書き方を、このように変えてみては」といった、具体的かつ実行に負担の少ないものが中心です。

それでも、実施後には問い合わせ数が明確に増え、数字として効果が現れました。

これは、技術的・予算的・心理的なハードルをすべて最小化したからこそ実現できた成果です。

「正しいが実行できない」より、「少しだけ変えてみようと思える」提案のほうが、現場では価値があります。

自分で動くことに意味があると気づけた瞬間

クライアントから「YouTubeのほうが反応がある」という言葉が出たとき、それは外部の助言ではなく、本人が導き出した答えでした。

その言葉を起点に、情報発信の方向性やコンテンツの活用方法を見直していくと、自ずと軸が明確になり、成果の道筋が立っていきました。

重要なのは、「気づいてもらう」ことであって、「教え込む」ことではありません。

クライアント自身が納得し、自ら動き出すことでこそ、改善提案は生きてきます。

その意味で、提案の正しさよりも、「相手の腹落ち度」のほうが重要だったのです。

提案と実行の間をつなぐ「ひと手間」が成果を生む

提案の内容が正しくても、クライアントが「何から着手すればいいかわからない」状態では、改善は止まってしまいます。

今回は、提案後に「すぐに実行できる」ように、2つの小さな工夫を行いました。

- 施策の優先順位をリスト形式で提示

- 具体的な設置場所や表現例を簡易資料で共有

これにより、迷うことなく着手でき、心理的な負担も軽減されました。

改善が成果につながったのは、優れた戦略ではなく、**優れた実行支援**があったからです。

このような「提案と実行の橋渡し」こそが、小規模事業者における改善施策の成否を左右するのです。

成果の鍵は「できるかも」と思える仕組み

コンサルティングを通じて印象的だったのは、クライアントの表情が明らかに変わった瞬間でした。

それは、「あ、それならできそう」という声が自然に出てきたタイミングです。

提案が「正論」や「理想論」に聞こえてしまうと、どんなに論理的でも人は動きません。

反対に、「これなら自分にもできる」と思える提案は、驚くほどスピーディーに実行されていきます。

成果が出た背景には、クライアントの実行力があります。しかしその実行を促すために、「正しさ」よりも「納得感」や「実行可能性」を優先した提案設計が必要でした。

コンサルティングの価値は、単なる助言ではなく、「動ける設計」にあります。

お客様の声

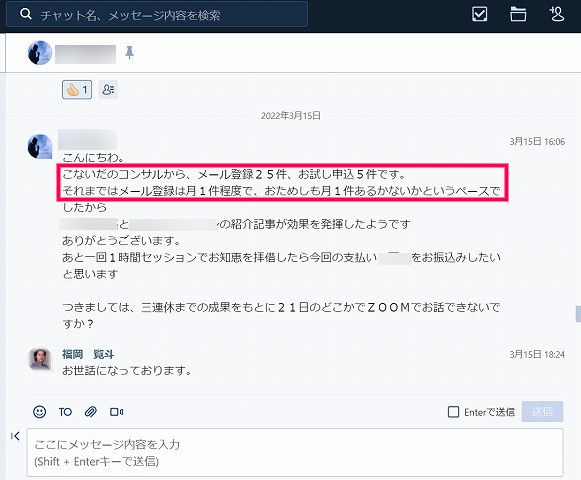

今回のコンサルティングも、まさに、「〇〇と●●の紹介記事が効果を発揮した」とのクライアントからのチャットワークメッセージにあるように、難易度は高くないことをオススメしただけです。

コンサルティング終了後には、フォローの意味でちょっとした資料を差し上げました。

クライアント様の苦悩

Web集客がイマイチだった原因は「最初に師事した方の助言に固執したこと」でした。

非常に重要な部分なのでシェアしておきます。

数年前にWeb集客をスタートしたクライアント様が、初めに助言を請うた相手は、とある手法が得意なコンサルタントです。

そのコンサルタントは、随分前に「その手法」で一定の成果を出したのでしょうが、その内容は、

顧客との信頼関係を築く

という精神論一点張りで、具体的な施策は何一つ示さなかったというもの。

これをはたして「手法」と呼んでいいものなのか?

確かに大事なことですが、プロセスも示されなかったとクライアント様から聞かされた時は、呆気にとられてしまいました。

不信感を抱きながらも、コンサル料と時間をムダにしないため、助言にもなっていない言葉を自分なりに咀嚼して、あれこれやっていたようです。

が、結果として、このような結果となったので、コチラもホッと一安心しました。

クライアント様ご自身も非常に勉強熱心な方で、順調に業績を伸ばしているようです。

まとめ

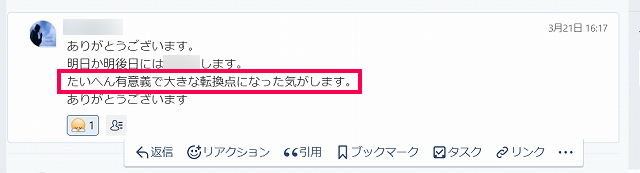

短時間のコンサルティングでも成果が出た背景には、「思い込みを捨てる視点」「動ける改善提案」「納得感を重視した設計」がありました。

正論を並べるよりも、実行しやすく背中を押せるアドバイスこそが、成果を生むきっかけになります。

成果が出ないと感じたときこそ、一度立ち止まり、課題の前提から見直してみることが大きな転換点になるかもしれません。