SEOの重要性は今や誰もが認識しているものの、その全体像を正確に理解し、適切な領域に絞ってコンサルティングを依頼できているケースは多くありません。

「何から手をつければいいのか分からない」「施策を依頼したいが、どの分野の専門家に頼むべきか判断できない」といった悩みを抱える企業や担当者も少なくないはずです。

そこで本記事では、SEOの分類を体系的に整理し、それぞれの領域で担う役割や業務内容、依頼時の注意点を解説します。

検索エンジンの進化と生成AIの台頭によって再編が求められる現代SEOの全体像を、図解と実例を交えて「完全保存版」としてお届けします。

これでSEOへの依頼に迷わなくなるはず・・・。

SEOの領域は複雑でわかりにくい

これまでのSEOの施策は、Google検索を対象としたコンテンツ改善や、被リンク獲得が中心でした。

AI時代の到来で、検索エンジンそのものの性質も、大きく変わりつつあります。

実際にGoogleが導入したSGE(Search Generative Experience)の概念や、AIによる回答提示機能の拡大により、「順位を上げればアクセスが増える」という前提が成立しづらい状況になっていくでしょう。

また、従来の「内部施策」「外部施策」といった2軸の分け方では、対応できない課題も増えてきました。

たとえば、HTMLなどのプログラム面でのSEO領域は、かつてより専門性が高まり、JavaScriptや構造化データの最適化まで踏み込む必要があります。

同様に、生成AIの時代においては、検索結果の最前列にAIが回答した内容が表示されるため、「選ばれる回答文」としての精度も求められます。

もはや、検索1位の効果も薄れていく印象です。

検索行動の変化に伴う分類

検索ユーザーの行動にも変化が見られます。

テキスト検索から音声検索、ビジュアル検索、対話型インターフェースなど多様な入口が登場し、それぞれに最適化が必要な時代となりました。

その結果、SEOを単一施策ではなく、複数の領域が連動する統合施策として再定義する必要が出てきたのです。

現代のSEOでは、単に記事を書く、リンクを得る、HTMLを整えるといった個別作業では不十分といえます。

むしろ、それぞれの施策がどう連携し、AIや検索エンジンにどう評価されるかを意識した、統合的な構成力が問われています。

SEO担当者と依頼者の認識のズレを修正

企業や個人がSEOを外注する際に発生しやすく、長い間、お互いが悩まされていた問題として、実務者との間にある用語や期待値のズレがあります。

「SEOお願いします」と一言で言っても、コンテンツ制作のことを指しているのか、技術的修正を期待しているのかで話はまったく異なり、費用にも影響します。

ゆえに双方が、SEOの領域・業務範囲などを共有しておけば、依頼内容のミスマッチを防ぎ、効率的な施策運用にもつながります。

まさに本テーマの根幹部分です。

SEOの依頼は領域指定がおすすめ

これからのSEOは、領域ごとに外部コンサルやアドバイザーを活用し、協力体制を整えて進行していくプロジェクト遂行力が問われてきます。

そのためには、自社が必要とする領域がどこなのかを把握することが、最初の一歩です。

次章以降では、独自に6つの領域に分類した現代SEOの全体像と、それぞれの目的・役割について詳しく解説していきます。

SEOの6分類:領域ごとに目的と役割を整理

SEOは一括りに語られがちですが、実際にはその目的や施策内容によって複数の専門領域に分かれます。

特に現在は、検索エンジンの仕組みが高度化し、生成AIによる検索回答の生成など新たな領域も加わったことで、従来の「内部・外部対策」だけでは把握しきれなくなっています。

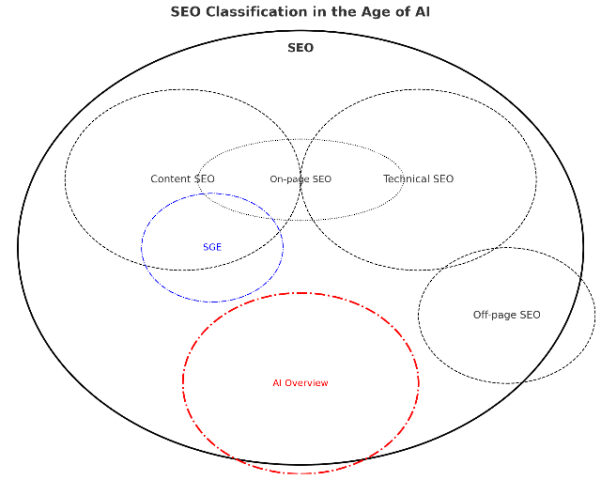

ここでは、現代SEOを6つの領域に分類し、それぞれの目的と役割を明確に整理します。

※

コンテンテツ SEO

もっともイメージしやすいのがコンテンテツSEOです。

これは主に「ユーザーにとって有益な情報を含むページコンテンツを制作・改善すること」に焦点を当てた領域です。

キーワード選定から構成案の作成、ライティング、内部リンクの設計、情報の網羅性確保までが範囲に含まれます。

目的は、ユーザーの検索意図に応える情報を提供し、自然検索からの流入を最大化することです。

特にE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した記事制作が求められます。

テクニカル SEO(技術的な最適化)

テクニカルSEOは、検索エンジンのクローラーにとって理解しやすいサイト構造や設計を整えることを目的とした領域です。

サイトマップの最適化、robots.txtの設定、クロールバジェットの調整、ページ表示速度改善、モバイル対応、構造化データの記述などが含まれます。

最近ではCore Web Vitalsへの対応や、JavaScriptレンダリングの考慮など、開発チームと連携が不可欠な専門性の高い業務になりつつあります。

ユーザーに見えない施策が多いため軽視されがちですが、検索エンジンからの適切な評価を受けるために不可欠な土台です。

内部対策(オンページ SEO)

内部対策は、個々のページにおけるHTMLタグの最適化や、コンテンツ構成の調整を指します。

titleタグ、meta description、見出しタグ(h1〜h3)の構造設計、内部リンクの貼り方、URL階層の整備などが含まれます。

ユーザーにも検索エンジンにも「このページが何について書かれているか」を伝えるための施策が中心です。

コンテンツSEOとセットで考えられることが多いですが、設計思想が異なるため分類しておくと役割の把握が明確になります。

外部対策(オフページ SEO)

外部対策は、他サイトからの評価を獲得するための施策です。

具体的には被リンク獲得、サイテーション(ブランド言及)、SNSによる言及や拡散、プレスリリース戦略などが含まれます。

特にGoogleのアルゴリズムは、被リンクを「第三者からの評価」として重視する傾向があるため、オーガニックにリンクされる仕組みづくりが鍵となります。

近年ではリンクベイト(共有・引用されやすい独自性のあるコンテンツ)やデジタルPRの活用も含め、より広報戦略に近い業務が求められるようになっています。

SGE対策(生成AI検索への対応)

SGE(Search Generative Experience)は、Googleが進める「生成AIによる検索回答の提示機能」です。

従来の検索結果(青いリンク)よりも前に、AIが生成した回答エリアが表示されるようになってきています。

そのため、SGEに引用・採用されるコンテンツ設計が求められています。

ポイントとなるのは、「問いに対する明快な回答」と「信頼性のある出典表示」です。

FAQ形式や箇条書き、段階的な説明文など、AIが抽出しやすい構成を意識した設計が必要です。

SGE対策は今後のSEOにおいて不可避の領域となるでしょう。

AI Overview対策(AIが答えを作る時代に備える)

AI Overviewとは、Googleが実験的に導入している「AIが一問一答で回答を提示する」機能です。

この機能が本格的に普及すると、ユーザーがリンクをクリックせずに問題を解決してしまうケースが増えると予測されます。

その結果、「検索結果に載る」ことよりも「AIの回答文に採用される」ことが重要になるのです。

この対策では、情報の一次性・網羅性・整合性が重視され、他サイトと同じ内容ではAIから選ばれにくくなります。

つまり「誰の言葉で、どんな視点で語るか」がSEOの軸となる時代であり、専門家の監修や著者情報の明示、独自の事例や観点の提示が求められます。

| 分類 | 目的 | 対象 | 特徴 |

| コンテンツ SEO | 検索意図に応える情報提供 | 記事・ブログ | ライティング・E-E-A-T |

| テクニカル SEO | クローラビリティ・UX最適化 | HTML・構造・サーバー | 表に出ない基礎部分 |

| 内部対策 | ページ内部の構造最適化 | タイトル・見出し・内部リンク | ユーザーと検索エンジンの橋渡し |

| 外部対策 | 外部評価の獲得 | SNS・外部リンク | 被リンク・デジタルPR |

| SGE | AIが検索で引用する | FAQ・構造化データ | AIに読ませやすい情報設計 |

| AI Overview | AI生成の答えに含まれる | 専門性・簡潔なまとめ | トピックごとの信頼性重視 |

業務ごとに見る:各領域の具体的なコンサルティング内容

SEO施策を依頼する際、最も重要なのは「どの領域でどのような支援が必要か」を明確にすることです。

同じ「SEO対策」と言っても、内容や進め方は大きく異なります。

この章では、先ほど紹介した6つの分類に基づき、それぞれの領域でどのようなコンサルティングが行われるのか、具体的な業務内容を紹介します。

自社に必要な支援を見極めるための参考にしてください。

コンテンツ SEOの業務範囲例

コンテンツSEOのコンサルティングでは、検索意図に応える高品質なコンテンツ制作を支援し、流入を獲得する目的で、以下の業務が中心となります。

- キーワードリサーチと検索意図の分析

- コンテンツマップ・トピッククラスターの作成

- コンテンツ企画書・構成案の作成

- 記事のライティング支援または校正

- 既存記事のリライト診断

- E-E-A-Tの観点での監修・著者プロフィール整備

- CMS構造やタグ設計へのフィードバック

コンテンツ制作を内製する企業に対しては、戦略設計とレビューに特化したアドバイザー型支援も一般的です。

外注する場合は、企画から執筆・CMS入稿まで一貫した制作支援も依頼可能です。

テクニカル SEOの業務範囲例

検索エンジンのクロール・インデックス最適化、UX向上のための技術的整備を支援する目的で、以下の業務が中心となります。

- サイトのクロール状況調査(Google Search Console等)

- robots.txt、XMLサイトマップ、canonicalの整備指導

- コアウェブバイタル(CWV)改善アドバイス

- モバイルフレンドリー/レスポンシブデザイン評価

- サイト構造(URL設計・ディレクトリ設計)の最適化提案

- JavaScriptレンダリング問題の診断

- 構造化データの設計と導入支援

社内にエンジニアがいる場合は「SEO要件定義書」の提供やコードレビュー支援を行うケースも多く、開発サイドとの密な連携が成功の鍵となります。

内部対策の業務範囲例

内部施策に特化した支援では、検索エンジンとユーザーにとって「理解しやすく」「整理された」ページ単位の最適化が中心となります。

- タイトルタグ・メタディスクリプションの最適化指導

- Hタグの構成アドバイス(論理的な階層)

- 内部リンクの設計と最適化提案

- パンくずリスト、カテゴリ設計の見直し

- ページ構成(上から下への論理展開)の改善提案

- UI/UX視点でのページ内導線改善

CMSによって自由度が異なるため、WordPressなどプラットフォームに応じた対応力も求められます。

特にディレクトリ構造やタグの扱いにおけるSEO的観点での設計アドバイスは、長期的な成果に直結します。

外部対策の業務範囲例

外部対策では、自然な被リンク獲得の仕組みづくりと信頼性向上施策が中心です。

- 自然な被リンク獲得戦略の策定

- デジタルPR企画(話題化・外部メディア露出)

- SNSとSEOの連携戦略提案

- 外部評価(レビュー、言及)獲得の施策提案

- アフィリエイトや比較サイトとの連携施策の整理

- Googleビジネスプロフィール(ローカルSEO)最適化

ブラックハット的な被リンク販売とは一線を画し、「どうすれば自然に紹介・引用されるか」という広報視点が重要です。

業界メディアや専門家との連携も含め、信頼を可視化する設計力が問われます。

SGEコンサル業務範囲例

SGEに対応するには、従来のSEOとは異なる「AIに引用されやすさ」を考慮して最適化を図る必要があります。

- SGEに引用されやすいページ設計のアドバイス(FAQ・箇条書き・要約)

- 特定クエリにおけるSGE出現状況のモニタリングと分析

- ファクトベースのコンテンツ設計支援

- サイト内のE-E-A-T強化指導

- 構造化データ(HowTo・FAQなど)の最適化

- 各種セクションの構造テンプレート設計(AI読み取り前提)

特にYMYL(Your Money or Your Life)領域では、正確性と出典の信頼性が評価されやすくなるため、監修体制の強化なども支援対象に含まれます。

AI Overview対策業務範囲例

AI Overviewは実装初期段階ながら、今後の検索体験を根本から変える可能性を秘めています。Googleに情報ソースとして取り上げられやすい設計の支援が目的です。

- 検索意図に即した結論先出し・簡潔な表現の支援

- トピックごとの専門性の強化(サイト構造・カテゴリ設計)

- AIに引用されやすいスニペット的表現の設計指導

- 競合サイトのAI Overview出現状況の調査

- 著者・監修情報の提示と強化(信頼性向上)

- ナレッジベースやQ&A型コンテンツの活用提案

この領域では「何を語るか」よりも「誰が、どう語るか」が問われます。

したがって、専門家や経験者の言葉を活かす編集力や、一次情報の収集支援が、SEOコンサルにおいても重要な役割を担います。

図解で理解する:SEO×AIの領域マップ

SEOは複数の専門領域に分かれていますが、実務においてはそれぞれが完全に独立しているわけではありません。

むしろ、複数の領域が同時に関わりあい、影響を与え合って成果が生まれます。

この章では、SEOの領域同士の重なりや、生成AI時代における新たな位置づけを、視覚的に捉えることで、全体の構造を理解しやすくします。

業務を依頼・内製する際に役立つ、実務ベースの整理マップを紹介します。

SEOの6分類は3層構造で整理

SEOの6領域を構造的に捉えると、以下のような「3層構造」で理解できます。

- 基盤層(土台):テクニカル SEO

- 内部施策層(中核):内部対策 + コンテンツ SEO

- 拡張性・影響層(外部):外部対策 + SGE + AI Overview

技術的な整備(基盤)なくしては、どれだけ良いコンテンツを書いても検索エンジンに正しく評価されません。

一方、基盤だけ整っていても、中核や拡張性や影響が不足していては、流入や成果にはつながりにくいものです。

それぞれの領域は上下関係ではなく役割の違いとして整理され、相互に補完し合う構造ととらえると、理解しやすいのではないでしょうか。

生成AIの登場で検索外の評価が重要に

従来のSEOは、検索エンジンに評価されることを前提として成り立っていました。

しかし、SGEやAI Overviewの導入により、検索結果そのものがAIの要約に置き換わりつつあります。

この変化によって生まれたのが「AI視点での評価領域」です。

具体的には、コンテンツの書き方や構造がAIに引用されやすいか、出典として明確に表示されるか、一次情報かどうかといった観点が新たに加わりました。

この領域は、従来のSEOと広報・PR、編集戦略が交差するポイントでもあり、まさに「次世代SEO」の象徴です。

実務上のSEO領域を図解

実際のプロジェクトでは、以下のような重なりが見られます。

- Content SEO × On-page SEO:構成案にhタグや内部リンクを含めることで、検索エンジンの理解精度を高める

- Content SEO × Off-page SEO:リンクベイト型のコンテンツ制作で自然な被リンクを獲得する

- Technical SEO × On-page SEO:モバイル対応や表示速度改善がUXに影響し、離脱率を下げる

- SGE × Content SEO:問いに対する明確な回答構造が生成AIの引用に繋がる

- AI Overview × Off-page SEO:他媒体での評価や紹介がAIの信頼判断に影響する

このように、施策は単体で成立するのではなく、複数の領域が連動して成果を生み出すのがSEOの本質です。

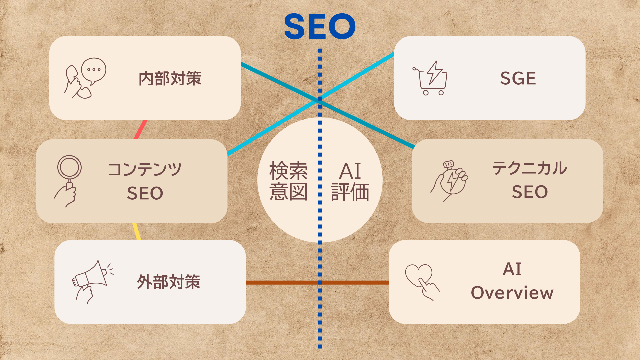

図としてまとめるなら、こちらのような関係性と考えています。

※各領域のアイコンは特に意味はありません・・・。

施策の「切り分け」と「連携設計」が今後の鍵

SEOを構造的に理解する最大のメリットは、どこが欠けているかを把握しやすくなる点です。

たとえば、「コンテンツを大量に更新しても成果が出ない」という場合、それは技術的な不備や被リンク獲得の不十分さ、もしくはAIに好まれない構造が原因かもしれません。

もちろんコンテンツ自体も、改めて見直すことも必要です。

特定の施策を外部委託するならば、領域を明確に分けて依頼すれば、成果指標のブレや期待値のズレも抑えられます。

同時に、各領域のコンサルや実務担当者を抱えるならば、どう連携させるかという差配も、成果を左右する重要な要素です。

つまり、細かく分けて考え、全体でつなげる視点が求められます。

可視化は内部共有の起点になる

SEO施策は領域が複雑化しているからこそ、「構造化」「図解化」されたイメージでの表現が非常に有効だと感じて、この記事を書きました。

特にSEOには詳しくない依頼者にとっては、専門用語の羅列やテキストでの説明よりも、まず、図で見せるほうが理解が得られやすくなるものと考えています。

構造的に分類し、目的別に施策を整理して共有することで、施策の方向性がブレにくくなります。

さいごにまとめとして、SEOの依頼で注意すべきポイントを総括します。

まとめ

SEOは、6つの領域が連携する、総合的な戦略です。

※独自の見解

検索エンジンの進化、AIの導入、ユーザー行動の変化により、領域ごとの役割や重要性も変わってきました。

本記事で紹介した分類と業務内容を参考に、自社に必要な領域を見極め、的確な依頼につなげてください。

当方でも承りますので、ご連絡くださいませ。