企業のオウンドメディアやブログ、過去に投稿されたコラム記事が、更新されることなく放置されていませんか。

せっかく時間とコストをかけて制作した記事も、検索順位が下がれば読まれず、存在意義を失ってしまいます。

ただこれらの記事は、内容によってはChatGPTなどの生成AIを活用してアップデートすれば、短時間で再活用・収益化できる可能性があります。

本記事では、放置された記事をChatGPTでリライトし、SEOに強く、収益に結びつく資産へと変える手法を、具体例を交えてご紹介します。

なぜ企業ブログは放置されやすいのか

企業ブログやコラム記事が定期的に更新されず、放置状態になってしまうケースは少なくありません。

その背景には、更新体制の不備、明確なKPIの欠如、そして「何を書いていいかわからない」といった課題があります。

企業ブログがなぜ継続できないのか、なぜ放置された記事が再注目されるべきなのかを紐解きます。

担当者が兼任しておりリソースが足りない

多くの中小企業では、Web担当者が他業務と兼任していることが多く、日々の運用に手が回らないのが実情です。

経営層に企業ブログの目的や有効性が浸透していなければ、売上に直結しない業務と誤解されたままになりやすく優先順位が後回しに。

結果、投稿や更新が数ヶ月、数年にわたって止まってしまうケースも見受けられます。

記事の成果が見えづらく更新意欲が失われる

記事はアクセス数やCV(コンバージョン)などの指標で管理しなければ、変化や成果の兆しすら見えません。

GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールなどを活用した効果測定を行っていない場合、投稿や更新そのものが意味のない作業と見なされてしまいがちです。

個人レベルの業績目標でなく、全社あるいは部署レベルで明確なKPIや収益導線が設定されていなければ、戦略性を欠いた惰性による運営となり、労働生産性やモチベーションの低下にもつながります。

コンテンツの役割が理解されていない

企業ブログやコラムは単なる情報発信だけでなく、見込み顧客との接点作りやSEO流入による集客の起点にもなり得る重要な施策です。

いわゆるコンテンツマーケティングの考え方が社内に浸透していない場合は、メディアの存続意義が理解されず、投稿や更新に時間を割かなくなります。

過去記事の価値に気づいていない

過去の記事は、情報の鮮度が落ちていたとしても、検索ニーズがある限り資産として活用できます。

古い記事は「もう使えない」と判断し、削除したり無視したりするのは、非常にもったいない判断です。

これは大きな機会損失につながるため、リライトによって再生する視点が必要です。

検索トレンドやGoogleの進化に取り残されている

検索エンジンのアルゴリズムも、新しい概念であるSGE(Search Generative Experience)やAIオーバービューが導入され、大きな転換期を迎えています。

それに伴い、記事構成や情報の伝え方も適応せざるを得ず、数年前のSEOの手法では通用しなくなっている点も見逃せません。

放置された記事は、現在の検索環境に最適化されていない可能性がありますが、別の視点で言えば伸びしろはあるとの考え方もあります。

収益化の発想がないままコンテンツを作っている

企業ブログは、どこもやっているからという横並び意識からの公開ほど、自社の取り組み紹介や社内報的な記事になりがちで、顧客視点や収益導線の設計がなされていない欠点があります。

対外的な発信テーマとしては脆弱で、検索からのアクセスが集まったとしても(集まった話は、ほぼ聞きません・・・)、マーケティングの資産として機能しにくいのが現状です。

そのような状況でも、リライトするだけで収益化につながる宝の山でもあるため、サイト全体の設計を見直せば改善の余地はあります。

放置記事をChatGPTで収益化する3つのステップ

放置された企業ブログやコラム記事は、戦略的な手順を踏んだ適切なリライトで、検索上位を狙える記事へと再構築させることができます。

スピードアップを図るために、ChatGPTを活用してリライトを行う方法を示しますが、その際に意識すべき3つのステップとポイントを解説します。

ステップ1:現状分析と収益導線の設計

最初に行うべきは、過去記事の現状把握です。

どの記事が、どのキーワードでアクセスを集めていたか、さらには、どこで離脱されているのかなどをGoogleアナリティクスやサーチコンソールで確認します。

数字の裏にある読者行動を可視化することが、戦略的なリライトの出発点です。

収益導線が明確でない場合は、CTA(Call To Action)やLPへのリンク、問い合わせ導線などを新たに設計する必要があります。

ただ読みやすく、検索者が欲しい情報を網羅した記事にするだけでは、ビジネス成果につながるとは限りません。

収益につながる構造を作り上げて、ゴールも明確に設定しましょう。

ステップ2:ChatGPTで記事を再構築

次に、ChatGPTを使って記事を見直します。

過去記事を全文と想定読者、検索してほしいキーワードなどを入力して、改善点をピックアップすべく分析してもらうだけでも、きっちりと回答を示してくれます。

その際は、キーワード検索で競合するページのURLも提示しておけば、差別化についての分析や提案も出力されます。

重要なのは、ChatGPTを下書きツールではなく、有能なアシスタントもしくはプロのアドバイザーと見立てて質問することです。

具体的には以下のようなプロンプトが有効です。

- 「この旧記事をもとに、現在の検索意図を反映した構成案を提案してください」

- 「法人営業向けの決裁者が読む前提で、リード文を生成してください」

- 「ユーザーが最後まで読みたくなるようなタイトルを10パターンください」

これでも、ざっくりとしたプロンプトですが、深堀していけばChatGPTの出力の質が大きく変わります。

自社のトーンや記事目的に合わせて、調整と修正を前提に使うことがポイントです。

ステップ3:SEO・SGE・CVを意識したリライト

構成が整ったら、本文のリライトに進みます。

ChatGPTは文体や語調の整備、冗長表現の削減、重複内容の整理などに非常に役立ちます。

以下の点に注意しながらリライトを進めて参りましょう。

- 読点ごとに改行し、読みやすくする

- 見出し直後に必ずリード文を入れる

- 箇条書きの前後に説明文を加える

- SEOキーワードと関連語を自然に盛り込む

- 検索意図に合致する具体例・CTAを挿入する

GoogleのSGE対応として、構造化された見出しと具体性のあるトピック展開を、ChatGPTに認識させることも重要です。

読者が求めている答えを、簡潔かつ深く届ける構成にすることで、AIにも人間にも評価されやすくなります。

ChatGPTの活用で効率と質の両立が可能に

ChatGPTを活用すれば、従来なら数時間かかっていたリサーチを含めた構成案の策定や下書き作業が、わずか数分で完了します。

出力をそのまま使うのではなく、必ず人の目で読み直し、事実確認・文脈調整を行うことが大前提です。

なぜならばChatGPTをはじめ生成AIは、あたかも正しいかのように根拠なき文章を出力する(ハルシネーションといいます)傾向があるため。情報の正確性や読者ニーズへの対応が甘くならないよう監視と校閲は、人間の役割です。

さらに効率化された分の時間は、記事の戦略設計や成果導線の再構築、検証のために有効を使うことが真の目的ともいえます。

以上、3ステップをしっかり踏むことで、放置された記事を再びビジネスに貢献するコンテンツへと進化させることができます。

SEOと収益を両立するリライトの具体例

実際に、放置された企業ブログをChatGPTでリライトし、SEO順位を回復させながら収益化の安定に成功した事例は少なくありません。

この章では、リライト前後の変化、収益導線の設計、SEO評価の改善ポイントを具体例とともに解説します。

事例:アクセスゼロの過去記事がリード獲得装置に変貌

とあるBtoB系企業では、2019年に公開した業界動向に関する記事が、長期間アクセスゼロの状態で放置されていました。

タイトルは「2020年以降の〇〇業界を読み解く」など、すでに時代遅れとなっており、検索流入もありません。

この企業は、記事をChatGPTを活用してリライトすべき点を洗い出し、以下のような変化を加えました。

- タイトルを「2025年版|〇〇業界の最新トレンドと企業が取るべき対策」へ刷新

- 古いデータを最新の公的統計や白書に差し替え

- 導入部に「このページで得られること」を明示

- 見出しを構造化し、h3レベルまで細分化

- 記事末に資料請求の訴求や問い合わせCTAを設置

その結果、記事はリライト後に検索順位が急上昇し、月間リード件数が10件以上に。

ポイントは「業界動向に当社は対応できています」という内容にして、事例なども含めて解像度を向上させたこと。

ざっくりしていた部分も、自社の強みと活かした施策の提案に言及するなど、ピンポイントな訴求も入れ込みました。

ちょっと出来すぎたぐらいの成果となった事例です。

SEO評価を改善するリライトの要点

前述の事例では、文章を整えながら検索表示回数を増やすことが必要でしたので、検索エンジンが評価する以下の要素への対応が重要でした。

- 検索意図の深掘り: 複合キーワードの背景まで踏み込んだ構成

- E-E-A-T要素の明示: 著者情報・引用元・実績などを明記し、信頼性を高める

- ユーザー行動を促す構成: 途中離脱を防ぐ工夫(事例や提案の挿入)

ただ、これらをChatGPTで再構成・出力する際には、明確な指示を与えることが求められます。

収益導線を意識したCTAの工夫

リライトによる収益化の成果は、CTA(Call To Action)の設置と質がカギです。

放置されている記事にも、行動を促す要素が入っていないケースは見受けられます。

具体的には以下のような導線設計が有効です。

- 無料の資料請求・ホワイトペーパーのダウンロード

- 業界別に分けた成功事例紹介ページへのリンク

- 初回相談・問い合わせフォームへの誘導

- メールマガジン登録への誘導

CTA文言も、ChatGPTで複数のパターンを生成・比較し、最も反応が良かったものをA/Bテストで検証するのが効果的です。

単に「お問い合わせはこちら」ではなく、「〇〇の活用事例をもっと知りたい方はこちら」など、具体性とベネフィットを含んだ文言にしてください。

成功のカギは改善の仕組み化

一度リライトして終わりではなく、月次・四半期での再評価を行うことで、記事の成果を継続的に高めることが理想的です。

アクセス分析→構成見直し→ChatGPTによる再提案→CV導線の強化

このPDCAサイクルを構築して、マニュアルやプロンプトのフォーマットまで整備できると効率も良くなってコスパも改善されます。

運用に慣れてきたら、AI活用のガイドラインやプロンプト集をテンプレート化し、他のメディアに横展開すると全体の質が底上げされます。

リライト対象の選定と優先順位のつけ方

企業ブログやコラムでの記事数が3桁ほどある場合、どの記事から手をつけるべきか判断に迷うのはよくあるケース。

すべての記事を一斉にリライトするのは現実的ではなく、効果を最大化するには「選定」と「優先順位付け」です。

この章では、リライト対象を絞り込むための具体的な基準と、ChatGPTを活用した仕分け方法について解説します。

最優先:過去にアクセス実績があった記事

まず見直すべきは、過去にアクセス数が高かった記事です。

たとえ現在は検索順位が下がっていても、かつて注目されたということは、ニーズがあり高い関心を寄せたテーマだからです。

Googleサーチコンソールやアナリティクスで、過去のPV数やCTR、平均検索順位を確認しましょう。

順位が5位〜20位あたりにある記事は、リライトで上位表示されやすく、成果に直結しやすいゾーンです。

あと一歩で上位表示のポテンシャルがある記事に、手を加えるのが最も効果的です。

二番目:収益導線が明確に設計できる記事

アクセスが少なくても、商品やサービスと親和性が高く、収益につながる素材となる記事は強化する価値があります。

Googleサーチコンソールで、平均掲載順位が50位以内の記事からピックアップしてみてくだい。

サービス紹介記事や業界別の成功事例記事などは、検索ボリュームが小さくてもターゲットを絞り込んでCV率を高める方向性が最適。

記事内に問い合わせボタンや資料請求リンクを、いかに自然に溶け込ませるかも重要になってきます。

リード獲得型の記事を強化することで、数字で測れる成果を出しやすくなります。

三番目:競合より情報が古くなっている記事

内容は良くても、日付や統計データが古く、現在の検索意図にそぐわない記事も、リライト対象として有望です。

とくに「2022年最新版」など古い西暦の記述が残っていると、ユーザーからの信頼を損ない、クリック率が下がります。

時間がなければ最新の西暦にタイトルを書き直して、本文中の当該する部分だけでもアップデートさせておきましょう。

余力があればChatGPTに、キーワード検索させて上位の競合記事の要点を分析・比較させて、足りない要素を回答させると効率よくリライトのポイントを抽出できます。

除外すべき記事の特徴とは

一方で、リライトの優先度が低い、または対象外とすべき記事も存在します。

- 社内イベントや過去のIRなど時事性の高い内容

- すでに商材が廃止されたサービス案内

- 企業内部向けで外部に向けた価値が低い投稿

こうした記事は、SEOや収益貢献を目的としたリライトに向かないため、アーカイブとして残すか削除を検討してもよいでしょう。

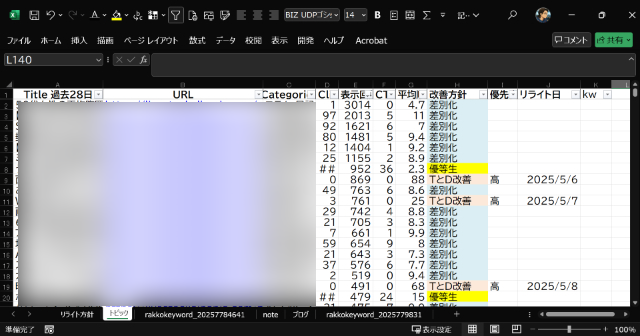

ChatGPTを使った記事仕分けの自動化

ChatGPTで簡易的な「リライト優先度判定」を行う方法もあります。

準備としては全記事のURL、サーチコンソールのデータ、リライト優先順位付けの条件の3つです。

仕訳けた結果をエクセルファイルで出力させて、少し加工すればリライト用ファイルの出来上がりです。

この工程をNotionやスプレッドシートと組み合わせると、自動で優先判定を更新してくれるはずなんですが、満足できる仕様までにはなっておらず研究中です。

ただ、リライト用ファイルを作ったお陰で、記事資産の棚卸しとリライト戦略の見える化が可能になったことは大きな収穫となっています。

選定の基準を明確にすればリライトは資産運用になる

記事のリライトを単発作業ではなく、コンテンツ資産の運用と捉えることで、企業メディアは大きく生まれ変わります。

最初は少数の注力記事に集中し、改善→成果→水平展開のサイクルを回すことで、スモールスタートでも継続的な成果を出せます。

ChatGPTはその起点となる選定業務にも活用できるツールであり、運用体制の強化にもつながります。

まとめ

企業ブログやコラム記事は、放置されたままでは資産になりません。

せっかく公開したのですからChatGPTの活用次第で、リソースをかけずにリライトし、SEOと収益の両面で価値を生むコンテンツへと再生・再構築できます。

重要なのは、やみくもに手を付けるのではなく、戦略的な選定と構成の再設計、CV導線まで意識して仕上げること。

今ある記事を「もう使えない」と諦めず、可能性のある情報資産として活かす視点が求められます。