ネットショッピングの利用が日常化した今、配達時の受け取り方も多様化しています。

中でも注目されているのが、玄関などを指定場所に荷物を置いて配達を完了する「置き配」サービスです。

Amazonを中心に普及が進んでいますが、アパートなど集合住宅では「盗難リスク」や「管理規約との兼ね合い」が気になる方も多いはず。

この記事では、筆者自身の体験を交えながら、Amazonでの置き配設定方法やアパート玄関に置いても安全に受け取るための防犯対策をお届けします。

置き配とは?メリットと懸念されるリスク

置き配とは、宅配業者が荷物を受取人に手渡すことなく、玄関先や指定された場所に荷物を置いて配達完了とする配送方法です。

Amazonをはじめ、ヤマト運輸や佐川急便、日本郵便など多くの配送業者が対応を進めており、特にネットショッピングの普及にともない、利用者が急増しています。

再配達の手間を省けることから、物流負荷の軽減や人手不足の対策としても注目されています。

一方で、置き配にはリスクも存在します。代表的なのは盗難や破損のリスク、そしてマンション・アパートなど集合住宅における管理規約との衝突です。

まずは、置き配の仕組みとともに、どんなメリットがあるのか、そして注意点は何かを見ていきましょう。

置き配サービスの概要

置き配の仕組みはシンプルで、注文時にユーザーが「置き配」を指定し、玄関、宅配ボックス、自転車のカゴなど、配送先にある適切な場所を設定するだけで完了します。

配達員は指定場所に荷物を置き、写真などで配達完了を記録します。Amazonでは、アプリ上で「配達完了」の通知とともに配達場所の写真も確認できるようになっています。

荷物が届いたか不安な場合も、アプリで状況をすぐに確認できるため、利用者にとっては安心材料のひとつです。

忙しい現代人にとっての利便性

置き配の最大のメリットは、時間や手間を取られずに荷物を受け取れる点にあります。特に在宅していても手が離せないシーンや、在宅していない場合でも荷物が届くという点が評価されています。

「宅配業者と顔を合わせたくない」「子どもだけで留守番しているので、インターホン対応が不安」といった家庭の事情を考慮すると、置き配の柔軟さは非常にありがたい存在です。

また、感染症の流行時など、対面を避けたいときにも有効です。

盗難・雨濡れ・住人トラブルの懸念

一方で、置き配にはいくつかの懸念点があります。盗難リスクはその最たるもので、玄関先に誰でも取れる状態で荷物が置かれることは、防犯上の不安を生みます。

また、雨風や気温変化による荷物の劣化、第三者によるいたずら、ペットによる被害などもリスクとして挙げられます。

加えて、マンションやアパートでは、置き場所が共用部分にあたる場合、管理規約で禁止されていることがあります。この点を無視して置き配を利用すると、トラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。

これらのリスクを十分に理解したうえで、置き配を利用する際には、事前の下調べや防犯対策が重要となります。

置き配を利用しない人の心理的ハードル

日本では、置き配の便利さを理解しつつも利用に踏み切れない人が少なくありません。その背景には、日本独自の文化や生活習慣、心理的な抵抗感が関係しています。

ひとつは「他人に荷物を見られるのが恥ずかしい」「生活感を知られたくない」という意識。特に玄関先は家の顔でもあり、常にきれいに保っていたいという美意識が働きます。

また、近隣住民とのトラブルを避けたいという気持ちも、置き配をためらう理由のひとつ。共用スペースに荷物を置かれることに不快感を覚える住人もいるため、マンションなどでは遠慮してしまうケースが目立ちます。

防犯意識の高さも理由として挙げられます。たとえ監視カメラがあったとしても、「万が一」のリスクを気にしてしまう傾向が強く、特に一人暮らしの女性や高齢者は慎重になりがちです。

さらに、「盗まれても自分の責任になりそう」「補償の対象になるのか不安」といった制度面での不明瞭さも、置き配に対する心理的なハードルを上げています。

このように、置き配を利用しない人には、合理性よりも「安心感」を重視する傾向が強く見られます。逆に言えば、そうした不安を解消する工夫があれば、置き配の利用はもっと広がる可能性があると言えるでしょう。

再配達と社会的課題への意識

置き配が注目される背景には、再配達問題の深刻化があります。国土交通省の調査によると、再配達率は2020年以降も依然として10%前後を推移しており、物流の非効率性やCO2排出の増加、人手不足の要因とされています。

そのため、政府や配送業者は置き配を普及させることで、こうした社会的課題の解消を目指しています。しかし、利用者一人ひとりの不安やライフスタイルに合った設計がなければ、制度だけでは根付かないのが現実です。

例えば、子育て中の家庭ではインターホンに出られないタイミングも多く、置き配のほうが助かるという声もあります。高齢者の場合も、応対の煩わしさを軽減できるという点で利便性を感じやすい層です。

一方で、日本社会には「人を疑わないこと」が美徳とされる風潮が根強く残っており、それが置き配を無防備に捉えてしまう原因にもなっています。

性善説で成り立ってきた日本の宅配文化ですが、今後は利便性と安全性のバランスを取った「現実的な受け取り方」が求められています。

Amazonで置き配を設定する手順とコツ

Amazonで置き配を利用するには、注文時または注文後に配達オプションを指定する必要があります。

設定はスマートフォンのアプリ、またはPCのブラウザ上から簡単に行うことができ、置き場所の選択も数種類から選べます。

この章では、具体的な設定手順に加え、設定時に知っておくべき注意点やトラブルを防ぐコツについて紹介します。

注文時に置き配を指定する方法

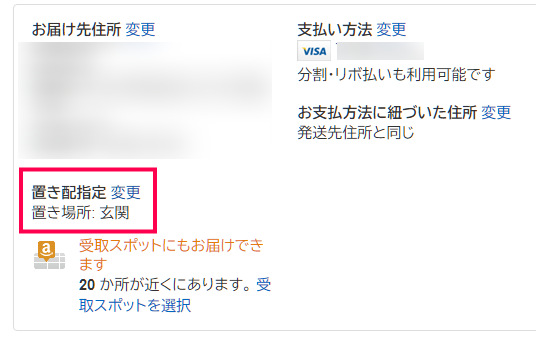

Amazonで商品を注文する際、置き配の指定は購入手続きの最終段階で設定できます。

スマートフォンアプリを例にすると、カートに入れた商品をレジに進むと、配送先住所の下に「配送オプション」というリンクが表示されます。

このリンクをタップすると、「置き配を利用する」という項目があり、チェックを入れることで有効化されます。

その下に表示される「置き場所を選択」メニューから、玄関、宅配ボックス、自転車のかご、ガスメーターボックス、建物内受付などの選択肢が表示されます。

置き配を希望しない場合は「手渡し希望」を選べば、通常の対面配達になります。

PCブラウザでも操作は似ており、注文確定前の画面にある「お届け先」や「配送方法」の設定項目で置き配を選択できます。

ただし、商品サイズや配送業者、エリアによっては置き配が選べないケースもあります。たとえば、ポスト投函可能な薄型商品や、貴重品扱いの商品は対象外となることがあります。

また、マーケットプレイス出品者が発送する商品や、クール便のような温度管理が必要な商品の場合も置き配設定はできません。

設定が可能かどうかは、注文画面上で確認できるので、必ずチェックしてから確定するようにしましょう。

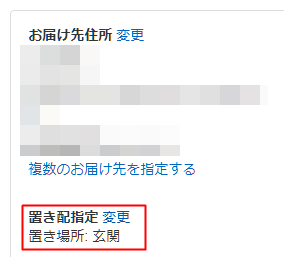

あとから置き場所を変更するには

商品をすでに注文したあとでも、配達前であれば置き配の設定や置き場所の変更は可能です。

まずはAmazonの注文履歴ページにアクセスし、該当する注文を選びます。その中に「配送オプションを変更」というボタンが表示されていれば、置き配の指定または変更が可能です。

このオプションでは、最初に指定した置き場所を変更することもできますし、手渡し希望への切り替えもできます。

ただし、商品がすでに出荷準備中、あるいは配送中になっている場合は変更できないことがあるため、なるべく早めの操作が重要です。

また、置き配対応エリアであっても、配達業者の都合や物流センターの判断により、置き配がキャンセルされることもあります。その場合は通常通りの対面配達に切り替わります。

変更後には必ず「確認メール」やAmazonアプリの通知で、設定が反映されているかを確認しておくと安心です。

万が一設定がうまく反映されていない場合や、予定と異なる配達方法で届いてしまった場合は、カスタマーサービスに連絡することで状況を確認できます。

置き場所に指定できるポイント一覧

Amazonの置き配では、利用者の住環境に応じて複数の置き場所が指定可能です。選べる置き場所には以下のような種類があります。

- 玄関

もっとも一般的な置き場所で、戸建てやアパート住まいの方に多く選ばれます。ただし雨ざらしになる環境では対策が必要です。 - 宅配ボックス

マンションなどの設備として設置されている場合、指定が可能です。鍵付きでセキュリティ面でも安心です。 - ガスメーターボックス

玄関横にあることが多く、目立たない位置に設置されているため、防犯面でも比較的安心とされています。ただし、物理的にサイズ制限があります。 - 自転車のかご

敷地内に自転車を置いている場合、そのかごに配達してもらう設定もできます。雨よけがない場合には、濡れ防止の工夫が必要です。 - 建物内受付

企業や集合住宅の管理人室・受付スペースがある場合に選択可能です。ただし営業時間外は受け取りが難しくなるため注意が必要です。

これらの選択肢の中で、住んでいる場所の構造や防犯性、天候の影響などを考慮して適切な置き場所を選ぶことが大切です。

また、配達員が迷わないように、ドアやポストに「置き配はこちらにお願いします」という案内ステッカーやメモを添えるのも効果的です。

最近ではAmazon公式の置き配バッグや、ホームセンターで購入できる簡易ボックスを使って、安全性とプライバシーを両立させる工夫も広がっています。

設定ミスや見落としを防ぐための工夫

置き配の設定時には、いくつかの確認ポイントを押さえておくと安心です。

たとえば、置き場所に障害物がないか、天候の影響を受けにくいか、通行人の視線が届きにくいかといった点を事前に確認しておくと、より安全に利用できます。

また、家族や同居人がいる場合は、荷物が置かれていることを知らずに放置されてしまうこともあります。家族で共有のLINEグループなどに通知を流すなど、簡単な情報共有の工夫も有効です。

アプリの配達通知をオンにしておけば、荷物が届いたタイミングを即座に把握でき、盗難などのリスクを最小限に抑えることができます。

置き配は単に設定するだけでなく、受け取り側のちょっとした気配りや工夫によって、安全性と快適さを両立させることが可能になります。

筆者が実際に玄関指定した体験談

アパートなどの集合住宅では、置き配の利用に慎重になる方も多いでしょう。

オートロックや共用スペースのルール、玄関前のスペースの狭さなど、戸建てとは異なる課題があるからです。

この章では、筆者が実際にアパート玄関に置き配を指定した体験をもとに、集合住宅でも安全・確実に受け取るための工夫について紹介します。

選択肢は玄関の一択

筆者が住んでいるアパートには宅配ボックスがありません。

自転車も置いておらず、共用のガスメーターボックスや目立たない置き場所も存在しないため、置き配の選択肢は実質「玄関前一択」でした。

玄関ドアの前は狭く、通路の一部ではありますが、人が頻繁に通るわけではなく、簡易的に荷物を置くには問題なさそうなスペースでした。

Amazonの注文画面で置き配を「玄関」に指定し、念のため備考欄に「玄関前にお願いします」と入力して注文を確定しました。

数日後、荷物が届いた際には、配達完了の通知とともにAmazonアプリ上で玄関前に置かれた写真が確認できました。

荷物はポリ袋に包まれており、雨にも濡れておらず、特に問題はありませんでした。

想定していたような盗難やトラブルはなく、実際にやってみると「拍子抜けするほど普通の受け取り体験だった」と感じたのが正直なところです。

ただし今回は低価格かつ軽量な小型荷物だったため、万が一のリスクを強く意識することもなく試せたという背景があります。

高額商品や大型荷物であれば、やはり心理的なハードルが上がるため、状況に応じた判断が必要だと感じました。

管理規約との関係と確認ポイント

アパートやマンションにおいて、玄関前や通路に物を置く行為は、管理規約や契約書で禁止されている場合があります。

その理由は、防災上の観点や共用スペースの美観維持、通行の妨げ防止といった目的があるからです。

たとえ一時的な荷物の置き配であっても、他の住人が不快に感じたり、管理会社が苦情を受けたりするケースもゼロではありません。

特に屋外の共用廊下に荷物が放置される形になると、「放置荷物」として撤去対象になることさえあります。

そのため、置き配を利用する前には、まず管理会社や大家さんに確認をとるのが理想的です。

確認の際には「一時的な宅配の受け取り方法として置き配を利用したい」と意図を明確に伝えましょう。

もし規約に明記されていなくても、トラブル回避のためには事前の了承を得ておくことが安心につながります。

また、自治体によってはマンション管理組合の指導により、置き配そのものを推奨・許容しているケースもあります。

そういった背景も含めて、自分の住んでいる環境でのルールを事前にチェックしておくことは、後のトラブルを防ぐうえで非常に重要です。

住人トラブルを避けるための配慮

アパートで置き配を利用する際には、他の住人への配慮を忘れないことが大切です。

たとえば、玄関前に荷物が置かれていることで通行の邪魔にならないか、視覚的に圧迫感を与えていないかなどを意識しましょう。

荷物の大きさや形によっては、人のすれ違いが難しくなるような配置になってしまう場合もあります。

そのような状況を避けるために、玄関脇の壁寄せにまとめて置くよう、ステッカーや案内札で配達員に伝えると効果的です。

実際、Amazon公式やホームセンターなどでは「置き配指定はこちら」といった専用のステッカーが販売されており、配達ミスや混乱の予防に役立ちます。

また、夜間や長時間にわたって荷物が玄関に放置されないよう、配達通知が届いたらすぐに取りに行くことも心がけたいポイントです。

さらに防犯対策として、簡易的な防犯カメラやスマートドアベルの設置を検討するのも有効です。人感センサーで録画が開始されるタイプであれば、費用も数千円程度に抑えられます。

このように、他人への配慮と自己防衛の意識を両立させることが、集合住宅での置き配を快適にするコツと言えるでしょう。

置き配をより安心にするための補足工夫

近年では、荷物をそのまま地面に置かずに済むようにするための「置き配バッグ」や「簡易ボックス」といったアイテムも登場しています。

これらは玄関前に常設しておけるタイプで、チャックやマジックテープで口を閉じることができ、雨風や視線を遮る役割も果たします。

配達員が荷物を中に入れてくれるよう、明示されたラベルを貼っておけば、スムーズな受け渡しが可能です。

100円ショップやホームセンターなどで代用できるケースもあるため、コストを抑えつつ実用性を高めたい人にも向いています。

こうした工夫により、アパート住まいでも安心して置き配を活用する環境が整ってきていると言えるでしょう。

また、外出中でも荷物が受け取れることで、再配達の手間を省けるのは大きな利点です。

ただし、高価な品や精密機器などは、やはり置き配には向いていません。自分の中で「置き配OK」と「手渡し希望」の線引きをしておくことが、安全に使いこなすコツです。

自分の生活リズムや住環境を踏まえた上で、置き配の活用方法を調整すれば、より快適な通販ライフを送ることができます。

防犯グッズ・対策まとめ|安心して置き配を使うには

置き配をより安全に活用するためには、防犯対策が欠かせません。

荷物を玄関先などに放置する以上、盗難やいたずらのリスクは完全には避けられないため、事前にできる限りの工夫を講じることが大切です。

この章では、置き配バッグやステッカーなどの防犯グッズから、スマートドアベルやアプリ通知といった最新のテクノロジーまで、実用的な防犯対策をまとめて紹介します。

置き配バッグや専用ステッカーの活用

もっとも手軽にできる防犯対策のひとつが、置き配専用のバッグやカバーを使うことです。

Amazonでは公式に「置き配バッグ」が販売されており、折りたたみ式で防水性の高い素材が使われています。

チャックで密閉できるため、雨風から荷物を守るだけでなく、中身が外から見えないことで防犯性も高まります。

バッグには南京錠を取り付けるフックもあり、簡易的な鍵付き収納として使える点もポイントです。

一方で、ホームセンターやネット通販では、より安価な類似商品も多数販売されています。

中には布製の収納ボックスを活用して、簡単にDIYする人もいます。雨除けとして大きめのビニール袋や箱をかぶせるだけでも一定の効果があります。

もうひとつ効果的なのが、玄関ドアやポスト周辺に「置き配はこちら」と明記したステッカーを貼っておく方法です。

これにより配達員が迷わず適切な場所に置いてくれますし、配達ミスによるトラブルも防ぐことができます。

Amazon公式のステッカーのほか、100円ショップや自作ラベルを使って工夫する人も多く、費用をかけずに導入できる防犯対策として非常に優れています。

防犯カメラ・スマートドアベルの導入

置き配の安全性を高めるためには、視覚的な抑止力として防犯カメラの設置が有効です。

とくに、簡易的に設置できるワイヤレスタイプの防犯カメラや、録画機能付きインターホンは人気があります。

最近では、スマートドアベルと呼ばれる製品が注目されています。これは、来訪者の映像をスマホにリアルタイムで送信してくれるカメラ付きインターホンのことです。

人感センサーで自動録画が開始されるタイプであれば、荷物が置かれたタイミングや不審者の接近を記録として残すことができます。

代表的な製品には「Ring(リング)」や「Arlo(アーロ)」「パナソニックのテレビドアホン」などがあり、価格帯は1万円台から3万円程度まで幅があります。

玄関先に設置するだけで、配達員や第三者の行動を記録できるため、万が一の盗難やトラブルがあった際の証拠としても活用可能です。

一部の製品はクラウド保存にも対応しており、スマホアプリと連携することで、外出先からでも状況確認ができます。

また、実際に録画していなくても「防犯カメラ作動中」と書かれたプレートやダミーカメラを設置するだけでも一定の抑止効果が得られるという報告もあります。

配達完了通知・写真確認機能を活かす

Amazonでは、置き配を指定した場合、荷物の配達完了後にアプリやメールで通知が届きます。

この通知には、荷物が置かれた場所の写真が添付されることが多く、誰が・どこに置いたのかを視覚的に確認できる仕組みになっています。

配達員によっては、荷物全体がしっかり映るように角度を工夫して撮影してくれるため、状況の把握がしやすいです。

通知を受け取ったらすぐにアプリを開いて確認し、可能であれば速やかに荷物を取り込むように心がけましょう。

また、家族や同居人と住んでいる場合は、置き配の通知を見落とさないよう、LINEやメモアプリなどで共有するのも効果的です。

Amazonアプリには通知機能を細かく設定できる項目もあるため、スマートフォン側の通知設定と合わせてオンにしておくことをおすすめします。

こうした「受け取り直後の即確認」ができる体制をつくることで、盗難リスクを大幅に軽減することができます。

地味ながらも確実に安心感を高められる方法として、ぜひ習慣化しておきたいポイントです。

複数の対策を組み合わせて安心度アップ

紹介してきたように、置き配を安全に利用するためには、単一の対策に頼るのではなく、いくつかの方法を組み合わせることが理想的です。

たとえば、防犯ステッカーで配達場所を明示し、置き配バッグで視界を遮り、さらに配達通知と写真で即時に確認するという流れを整えておくと、安心感が格段に高まります。

コスト面が気になる場合も、100円ショップの収納ボックスや自作ステッカー、スマホアプリの活用といった方法で、十分に効果的な対策を実現することができます。

また、置き配を導入したあとも、近所での盗難情報や不審者の目撃情報などがあれば、すぐに対応を見直すなど、状況に応じた柔軟さを持つことも大切です。

防犯意識は一度だけでなく、継続的にアップデートしていくことが、安心して置き配を使い続けるための鍵になります。

「万が一」に備えた準備と、「ふだん通り」の安心感、その両立を意識することで、ストレスのない受け取り環境を実現できます。

まとめ

Amazonの置き配サービスは、日々の生活をより快適にする便利な仕組みとして注目を集めています。

とくにアパート住まいの方にとっては、対面受け取りのストレスを減らしながらも、安全性やマナーを両立するための工夫が求められます。

置き配バッグやステッカー、防犯カメラの活用、さらには通知機能の確認といった対策を組み合わせることで、安心して活用できる環境を整えることが可能です。

また、国土交通省による標準化の動きや、社会全体での再配達削減の流れを見ても、今後は置き配が当たり前になる時代が近づいていると言えるでしょう。

大切なのは、サービスの利便性だけに依存せず、自分の暮らしや地域環境に合った活用方法を見つけること。

防犯意識と生活の快適さ、その両方を意識しながら、置き配という選択肢を前向きに取り入れていきましょう。